أدت الجمهورية التركية التي أُسست عام 1923 دوراً بارزاً في قيام دولة إسرائيل عام 1948، فيما ساهم حزب العدالة والتنمية بفعالية في الحفاظ على أمن إسرائيل ضد منافسيها التقليديين في الشرق الأوسط.

لا تزال الحرب بين إسرائيل وحماس متواصلة منذ 7 تشرين الأول الفائت. وقد خلّفت هذه الحرب حتى الآن عشرات آلاف القتلى والجرحى من الطرفين، يحاول حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا استغلاله لصالحه بكل السبل؛ بما فيها التظاهر بدعم الشعب الفلسطيني، لكن الحقيقة مختلفة تماماً.

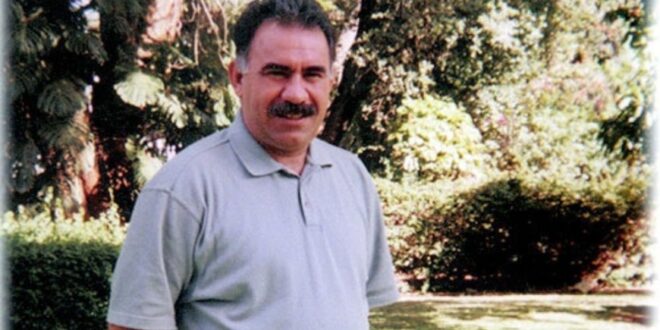

قام حزب العدالة والتنمية بدور كبير في الحفاظ على أمن إسرائيل كما فعلت الجمهورية التركية التي يعتبر القائد عبد الله أوجلان تأسيسها تمهيداً لتأسيس دولة إسرائيل.

فيما يلي نستعرض لكم جزءاً من تقييمات القائد عبد الله أوجلان عن الدور الذي أناطته قوى الهيمنة العالمية بحزب العدالة والتنمية في الفصل السابع من مؤّلفه المعنون باسم القضية الكردية وحل الأمة الديمقراطية “دفاعاً عن الكرد المحصورين بين فكَّي الإبادة الثقافية”.

“تُعَبِّرُ جمعيةُ الاتحاد والترقي التي أَمسَكَت بزمامِ الأمورِ ثم استفردَت بالسلطةِ في الإمبراطوريةِ العثمانية على التوالي، عن الريادةِ الأيديولوجيةِ والعمليةِ للمناضلين اليهودِ ولقوى رأسِ المالِ اليهوديّ. في حين إنّ دورَ المؤسِّسين والمُشرفين من القومياتِ الأخرى غيرُ مُحَدِّدٍ داخل الجمعية، بما في ذلك المنظِّمون للمجازر من أتراكٍ وكُرد. ذلك أنه غالباً ما أدى الأعضاءُ الأتراكُ والكردُ دورَ المُمَوِّهِ للنفوذِ اليهوديِّ فيها. كما كان للجمهوريةِ جانبُها التحرريُّ الديمقراطيُّ أثناء تشييدِها، بقدرِ جانبِها التحرريِّ الوطنيّ. وقد أُنجِزَت في البدايةِ كثورةٍ تحققت بتحالفِ القوى الوطنيةِ الديمقراطية. ما كان قائماً هو تحالفُ الشيوعيين والإسلاميين القوميين والشركس والكردِ والأتراك. وكما حصلَ في الثورتَين الفرنسيةِ والروسية، ففي ثورةِ الأناضولِ أيضاً اتُّبِعَت الأساليبُ التآمريةُ لتحويل البنيةِ الوطنيةِ الديمقراطيّةِ إلى دولةٍ قوميةٍ ديكتاتورية. وكان الدورُ الرئيسيُّ – هنا أيضاً – من نصيبِ الهيمنةِ الإنكليزية. ولكن، لَم يُقضَ على العناصرِ الوطنيةِ الديمقراطيةِ فحسب، في كنفِ الدولتيةِ القوميةِ للجمهورية. كما لَم يَقتَصَر الأمرُ فقط على تصفيةِ أربعةٍ من الباشواتِ الخمسة الذين قاموا بالدورِ الرياديّ، فيما خلا مصطفى كمال. بل وأُنشِئَت الجمهوريةُ التركيةُ بمنوالٍ مغايرٍ كلياً لِما جرى تصوُّرُه، وكأنه أُعيدَ رسمُ ملامحِها في حربِ التحريرِ الوطنية. حيث باتت واحدةً من الأحجارِ الرُّكنِ لنظامِ الدولِ القوميةِ الصغرى (الدول القومية التي ستبقى ضمن حجمٍ يُمَكِّنُ من بسطِ الهيمنةِ الإنكليزيةِ عليها)، والذي رامَت إنكلترا إلى ترتيبِه والتسويقِ له في الشرقِ الأوسط. وهكذا، تمَّ هيكلتُها كدولةٍ إسرائيليةٍ بِدئية تمهيداً لتأسيسِ إسرائيل. ووُظِّفَت مسألةُ كركوك والموصل (تقسيم كردستان) كذراعٍ رافعةٍ في هذا المضمار. هذا هو مفادُ ثنائيةِ “إما الجمهورية أو كركوك والموصل” المطروحةِ على مصطفى كمال باشا. هنا أيضاً كان يُضرَبُ عصفوران بحجرٍ واحد. حيث كانت الموصل وكركوك تُنتَزَعُ منهم (بما يخالفُ الميثاق الملليّ) من جهة، وتُعَبَّدُ أرضيةُ الكيانِ الكرديِّ كثاني إسرائيلٍ بدئيةٍ على الدربِ المؤديةِ إلى تأسيسِ إسرائيل الكبرى من جهةٍ ثانية. أما الجزءُ الأكبرُ في شمال كردستان، فجُعِلَ يتخبطُ في مستنقعِ الدمِ طيلةَ تاريخِ الجمهورية، بحيث غدا غيرَ قادرٍ على الحِراك.

ما من شكٍّ أنه لا يمكنُ أنْ تتطورَ أو تتعاظمَ جمهوريةٌ تتصارعُ دوماً مع الدِّينَويين القوميين المتزمتين وحلفائِها الرئيسيين من شيوعيين وكُرد، وتنكرُ وجودَهم باستمرار، وتُبيدُهم وتعدمُهم بالمكائدِ الاستفزازيةِ المتوالية. هذا الخليطُ الطبقيُّ الهجينُ الجديدُ المؤلَّفُ من البورجوازيةِ التركيةِ البيروقراطيةِ والعناصرِ اليهودية، والذي يُشَكِّلُ أقليةً قليلة؛ إنما يُسمى بالأتراكِ البِيض (أصحاب التركياتية البيضاء). وقد تَبَنّى هؤلاء القومويةَ العلمانيةَ كدِينٍ شديدِ الصرامة، وأَقصَوا جميعَ العناصرِ الديمقراطيةِ من الجمهورية. وعليه، فتاريخُ الجمهوريةِ هو كناية عن صَونِ هذا المضمون. وقد شُلَّ تأثيرُ بعضِ رجالاتِ الدولةِ من أمثالِ مندريس وأوزال وأربكان وأجاويد، فورَ تجاوُزِهم مضمونَ الجمهوريةِ ذاك، وتطلعِهم إلى الدمقرطةِ في الداخل، وفورَ تَخَطّيهم الحدودَ الدنيا المرسومةَ لهم وطموحِهم في بلوغِ الحدودِ العليا خارجياً ضمن الشرقِ الأوسط. وقد تمّ التشبثُ بإصرارٍ بـ”القانونِ الفولاذيِّ” للمضمونِ الديكتاتوريِّ الأدنى مستوىً. ولهذا الغرضِ أُبقيَت عملياتُ التصفيةِ بالاستفزازاتِ والمؤامراتِ حيال الكردِ والمسلمين والشيوعيين، بل وحتى إزاء الشراكسةِ قائمةً دوماً في الأجندة. ولَم تَغِبْ قطّ المجازرُ والاعتقالاتُ والإعداماتُ من الميدان. وتمّ دخولُ حلفِ الناتو، ليَقومَ جيشُ الناتو السريُّ المسمى “شبكةِ الغلاديو”، التي تتَّخذُ من ألمانيا مركزاً لها، بإدارةِ دفةِ الحكمِ في تركيا فعلياً بدءاً من عامِ 1952. ولَطالما كانت شبكةُ الغلاديو خلف المراحلِ المسماةِ بوصايةِ الجيشِ والانقلاباتِ العسكرية. كما أُبقيَ على التوتراتِ اليمينيةِ–اليساريةِ والعَلَوِيّةِ–السُّنِّيّةِ والتركيةِ–الكرديةِ تتخبطُ في العُقمِ واللا حلِّ كُرمى لعَينَي إدارةِ الغلاديو، كذريعةٍ لبسطِ الديكتاتوريةِ العسكريةِ والمدنية. أما حالاتُ الاستفزازِ التي استهدَفَت الكردَ بعدَ سنةِ 1925، فكانت تؤدي دوراً مشابهاً. كما أُريدَ إناطةُ أدوارٍ جديدةٍ بالجمهوريةِ التركيةِ إبان الحربِ الباردة. فأياً يَكُنْ، فقد اكتمَلَ تأسيسُ إسرائيل، وأُحرزَ تقدمٌ ملحوظٌ في بسطِ الهيمنةِ على الشرقِ الأوسط. فمع زوالِ خطرِ روسيا الاتحادية (1990)، كان قد حانَ اليومُ التاريخيُّ لسيادةِ الهيمنةِ الأمريكيةِ في الشرقِ الأوسطِ بنحوٍ تامّ.

ومرةً أخرى يتعينُ جعلُ مكانةِ إسرائيل وشأنِها مؤشراً أولياً، لأجلِ فهمِ أهميةِ ذاك اليومِ التاريخيّ. حيث كانت إسرائيلُ قد أُسِّسَت. لكنّ التقصيرَ كان لا يزالُ يحفُّ القضايا الأمنيةَ من حيث الحل. إذ كان بالإمكانِ ابتلاعُها في كلِّ لحظةٍ من قِبَلِ القومويةِ العربية. وعليه، فقد كانت بحاجةٍ ماسةٍ إلى حلفاء دائمين، وإلى رسمِ استراتيجياتٍ وتكتيكاتٍ جديدة. لذا، فالدورُ الذي أدته ديكتاتوريةُ الدولتيةِ القوميةِ التركيةِ البيضاء ضمن الجمهوريةِ التركيةِ خلال أعوامِ العشرينيات، كانت الدولتيةُ القوميةُ الكرديةُ البيضاء ستلعبُه هذه المرةَ في كردستان. وأعوامُ التسعينياتِ كانت تكراراً لعشرينياتِ القرنِ العشرين. بمستطاعِنا قولُ الأمرِ عينِه بشأنِ حربِ الخليجِ الثانية، التي نشبَت في مستهلِّ أعوامِ الألفين. إذ أدى انهيارُ الاتحادِ السوفييتيِّ في مطلعِ التسعينياتِ إلى إشكاليةِ تحديدِ عدوٍّ جديدٍ بالنسبةِ للهيمنةِ العالميةِ الرأسمالية (بزعامةِ القوةِ الأمريكية). وفي النتيجة، اتُّخِذَ أمنُ إسرائيل معياراً، وأُعلِنَت الراديكاليةُ الإسلاميةُ خطراً أو عدواً جديداً.

هذا الواقعُ الجديدُ جعلَ إعادةَ التفكيرِ بمنزلةِ إسرائيل في المنطقةِ أمراً ضرورياً. فبناءُ إسرائيل ليس، ولا يُمكنُ أنْ يَكُون، كبناءِ أيةِ دولةٍ قوميةٍ أخرى في المنطقة. كما إنّ إسرائيل ليست دولةً قوميةً يهوديةً فحسب. ولا يمكنُ الاكتفاءُ بفهمِها على هذا النحو. وإذ ما وضَعنا السياقَ الذي يُفضي إلى تأسيسِ إسرائيل نُصبَ العينِ ثانيةً، فسنجدُ أنّ انعقادَ المؤتمرِ الصهيونيّ (1896)، تطويقَ السلطان عبد الحميد (1876–1909)، انقلابَ المَلَكيةِ الدستوريةِ الثانية، الإطاحةَ بعبد الحميد في 31 آذار 1909، استيلاءَ جمعيةِ الاتحاد والترقي على السلطةِ بانقلابِ 23 كانون الثاني 1913، دخولَ الحربِ العالميةِ الأولى في 1914 كأمرٍ واقع، تقسيمَ الشرقِ الأوسطِ بين إنكلترا وفرنسا بناءً على معاهدةِ سايكس–بيكو، وعدَ بلفور (مشروع تأسيسِ وطنٍ يهوديّ، أي بناء إسرائيل في قلبِ فلسطين سنة 1917)، تأسيسَ الانتدابِ الإنكليزيِّ في فلسطين والإعلانَ عن تأسيسِ البرلمانِ التركيّ (في نفسِ العام، أي 1920)، قيامَ الدولتيةِ القوميةِ التركيةِ البيضاء بالقضاءِ على ميولِ جمهوريةِ الأمةِ الديمقراطية (ببعثرةِ التحالفِ القائمِ خلال حربِ التحرير الوطنية، وبتأسيسِ ديكتاتوريةِ الأقلية) وبتأسيسِ ديكتاتوريةِ CHP (1923) تزامناً مع الاعترافِ بمعاهدةِ لوزان عقبَ حربِ التحريرِ الوطنية، البدءَ بسياقِ المجازرِ الكرديةِ (1925–1938) مع استثارةِ الشيخ سعيد وإجهاضِ مبادرتِه في 15 شباط 1925، التحالفَ بين إنكلترا والجمهوريةِ التركية (1939)، الإعلانَ رسمياً عن بناءِ إسرائيل (1948)، دخولَ الجمهوريةِ التركيةِ في حلفِ الناتو (1952)، انقلابَ 27 أيار (1960)، انقلابَ 12 آذار (1971)، انقلابَ 12 أيلول (1980)، انقلابَ تشيللر–ديميريل (1993)، انقلابَ جفيك بير (1997)، والانقلابَ الأخيرَ على أجاويد والإتيانَ بحزب AKP إلى الحكومة (2002)، بالإضافةِ إلى حربِ الخليجِ الأولى (1990) والثانية (احتلال أفغانستان في 2001 لَم يَكُن في حقيقتِه إلا بمثابةِ بروفا مُعَدَّةٍ سلفاً لإشعالِ فتيلِ حربِ الخليجِ الثانيةِ واحتلالِ العراق)؛ كلُّ ذلك وغيرُه من العديدِ من الأحداثِ المشابهةِ مرتبطٌ ببعضِه بعضاً تسلسلياً وبالتمحورِ حول إسرائيل. علاوةً على ضرورةِ التفكيرِ في الدولِ القوميةِ المؤسَّسةِ في المنطقةِ أيضاً (والتي تقتضي تناوُلَها في فصلٍ مستقلّ) ضمن إطارِ تلك الأحداث، وإضافتِها إلى سلسلتِها. ومن دونِ الغوصِ في الأواصرِ الداخليةِ لكافةِ تلك الأحداثِ التي هي بمنزلةِ لبناتٍ رئيسية، باستطاعتِنا القولُ بكلِّ يُسرٍ أنّ سياقَ إنشاءِ إسرائيل هو بمثابةِ مؤشرٍ أوليٍّ على تصاعدِ الهيمنةِ الأنكلوسكسونيةِ داخل المنطقة. ذلك أنه جرت هيكلة إسرائيل بصفتِها القوةَ النواةَ للهيمنةِ الجديدةِ في المنطقة، بعدَ التدميرِ المتعمَّد للإمبراطوريةِ العثمانية. أي أنّ ما تمثلُه هيمنةُ إنكلترا–أمريكا بالنسبةِ إلى العالَم، تقومُ به إسرائيل بالنسبةِ إلى الشرقِ الأوسطِ كقوةٍ مهيمنةٍ جديدةٍ في المنطقة. وبتعبيرٍ آخر، فإنّ إسرائيل ليست مجردَ دولةٍ قوميةٍ يهوديةٍ صغرى. بل وهي قوةٌ مهيمنةٌ كبرى في الوقتِ عينِه.

إلى جانبِ عدمِ تغيُّرِ الهيكلةِ الأساسيّةِ للجمهورية، التي تسعى حكومةُ AKP إلى تركِ بصماتِها عليها، فإنه يجري إطراءُ تحوُّلٍ نسبيٍّ عليها، وفقَ تشخيصِ العدوِّ الجديدِ للنظامِ المهيمن. فالجمهوريةُ العلمانيةُ والقومويةُ كانت في الأساسِ كياناً تمهيدياً على الطريقِ المؤديةِ إلى إسرائيل خلال عشرينياتِ القرنِ العشرين. ومع حلولِ أعوامِ الألفَين يُرادُ اتِّباعُ الراديكاليةِ الإسلامية، بغيةَ تصييرها جمهوريةً تركيةً إسلاميةً معتدلة، تهدفُ إلى إخراجِ القومويتَين الإيرانيةِ والعربيةِ من كونِهما خطراً يهددُ إسرائيل. وعن طريقِ الدولةِ القوميةِ العلمانية، عُمِلَ على القضاءِ على القوميةِ الإسلاميةِ السائدةِ أساساً في المجتمع، وذلك في عهدِ الجمهوريةِ الأولى التي طبعَها CHP بطابعِه. فاستئثارُ السلاطين العثمانيين بلقبِ الخليفة، في الوقتِ الذي شَكَّلوا فيه قوةً إسلاميةً مهيمنةً طيلةَ ستةِ قرون، قد تَرَكَ للجمهوريةِ إرثاً إسلامياً مِلِّياً منيعاً. وعليه، فإنّ بسطَ الهيمنةِ الإنكليزية، وإنشاءَ إسرائيل التي كانت ستُشَكِّلُ نواتَها في المنطقة، كان سيغدو بعيدَ المنال؛ ما دامَ يحافَظُ على وحدةِ الأمةِ الإسلاميةِ داخلَ العالَمِ الإسلاميّ. لذا، فالدورُ المُناطُ بالجمهوريةِ المنضويةِ تحت ديكتاتوريةِ CHP القومويِّ العلمانيّ، هو أنْ تشقَّ الطريقَ المؤديةَ إلى تمزيقِ أوصالِ وحدةِ تلك الأمة. وكانت إنكلترا قد وظَّفَت سلاحَ الدولةِ القوميةِ لمآربِها هذه في الكثيرِ من أرجاءِ وزوايا العالَم. وكانت ستصبحَ السلاحَ الفتّاكَ واللازمَ إلى أبعدِ حدٍّ من أجلِ الشرقِ الأوسطِ أيضاً. بالتالي، فاجتثاثُ الجمهوريةِ من ركائزِ الأمةِ الديمقراطية، لتصييرها دولةً قوميةً تركيةً بيضاء متشددةً على عجل وبصورةٍ دموية، لا يمكنُ إيضاحُه إلا بدورِها الاستراتيجيِّ هذا الذي فُصِّلَ لها.

أما التطوراتُ المحوريةُ اللاحقة، فسوف تجري على ضوءِ هذه الاستراتيجية. كانت المَهَمةُ الثانيةُ أمام الجمهوريةِ باعتبارِها دولةً قوميةً في أعوامِ 1920، تهدفُ إلى سدِّ الطريقِ أمام توسعِ روسيا الاتحاديةِ في الشرقِ الأوسط، وأمام تنامي الشيوعيةِ في تركيا الجمهورية. وكانت السياسةُ التركيةُ الداخليةُ والخارجيةُ قد تشكلَت أساساً وفق هذَين الهدفَين الأوليَّين. في حين كانت إنكلترا القوةَ المشرِفةَ على ذلك. أما الثورةُ الإيرانيةُ الإسلاميةُ المندلعةُ عام 1979، وشروعُ روسيا الاتحاديةِ باحتلالِ أفغانستان في نفسِ التاريخ؛ فقد دكَّ دعائمَ توازنِ الدولةِ القوميةِ المُشادةِ في المنطقةِ من الجذور. لذا، وتأسيساً على إسرائيل، أُكمِلَ توازنُ الدولةِ القوميةِ المُشادةِ في الشرقِ الأوسطِ خلال عهدِ الجمهوريةِ الأولى، تحت ظلِّ الحمايةِ الإنكليزيةِ والأمريكية. كانت الحلقةُ الناقصةُ تتمثلُ في الدولةِ القوميةِ الكردية، التي كانت في طَورِ التأسيس. ينبغي لفتُ النظرِ إلى أهميةِ الأمرِ التالي: كان قد تحققَ توازنُ الدولةِ القوميةِ في الشرق الأوسطِ متجسداً في بسطِ هيمنةِ إسرائيل (بالاشتراكِ مع حليفتَيها إنكلترا وأمريكا)، خلال الفترةِ الممتدّةِ حتى اندلاعِ الثورةِ الإيرانيةِ الإسلاميةِ واحتلالِ أفغانستان على يدِ الاتحادِ السوفييتيِّ عام 1979. وعدمُ انبثاقِ الدولتيةِ القوميةِ في الشرقِ الأوسطِ من ضرورةِ الأمةِ المستقلةِ مثلما يُزعَم، بل ترتيبُها بما يتماشى وحساباتِ الحداثةِ الرأسماليةِ لبسطِ هيمنتِها على المنطقة؛ إنما يوضحُ بكلِّ جلاءٍ دوافعَ وجودِ إسرائيل كقوةٍ نواةٍ مهيمنة. بمعنى آخر، فإنّ نظامَ الدولةِ القوميةِ في الشرقِ الأوسط هو بمثابةِ الظرفِ التمهيديِّ لتكوينِ إسرائيل. وهو نظامٌ ضروريٌّ لأجلِ تمكينِ الهيمنة، وبالتالي لتأمينِ ديمومةِ الوجودِ الإسرائيليّ. ومنطقُ النظامِ هذا يوضحُ بما لا شائبة فيه موضوعَ التحجيمِ فيما يتعلقُ بالجمهوريةِ التركيةِ أيضاً.

وإلى جانبِ أنّ الخطرَ الذي أحاطَ بالنظامِ القائمِ بدءاً من عامِ 1979 من جهتَين (روسيا الاتحادية وإيران الإسلامية)، كان يُشَكِّلُ سبباً خارجياً أساسياً للتحولِ الجاري في الجمهوريةِ التركية؛ فإنّ معارضةَ الأمةِ الديمقراطية، التي بلغَت حدوداً عليا، كانت تُشَكِّلُ بدورِها خطراً داخلياً. وبسببِ هذَين الخطرَين، فإنّ تَحَقُّقَ انقلابِ 12 أيلول 1980 ضمن إطارِ شبكةِ الغلاديو ذاتِ الشأنِ الراسخِ أصلاً، كان ضرورةً حتميةً لأجلِ مصالحِ النظامِ القائم. إذ كانت الأيديولوجيا القوميةُ العلمانيةُ السائدةُ في عهدِ الجمهوريةِ الأولى تعاني النقصانَ بسببِ التهديداتِ الجديدة. وعليه، كانت جَميعةُ الإسلامِ التركيِّ ضرورةً لازمةً لسدِّ الطريقِ أمام كِلا الخطرَين. تأسيساً على ذلك، فإنّ صياغةَ الأيديولوجيا الرسميةِ لعهدِ الجمهوريةِ الثانيةِ في هيئةِ “جَميعةِ الإسلامِ التركيِّ” أمرٌ ذو معنى. حيث كان سيُرَدُّ على الراديكاليةِ الإسلاميةِ الإيرانية من خلالِ جَميعةِ الإسلامِ التركيِّ المعتدلِ في تركيا. فضلاً عن أنه كانت ستُبادُ حركاتُ الأمةِ الديمقراطيةِ أيضاً بموجةٍ من الإرهابِ الفاشيّ. وهكذا، كان سيُعطى الجوابُ اللازمُ تحت إشرافِ الغلاديو بصورةٍ أساسيةٍ من خلالِ جمهوريةٍ انقلابيةٍ كهذه (أي بالجمهورية الثانية) حيال التهديدَين الداخليِّ والخارجيّ المذكورَين. وكانت الممارساتُ العمليةُ أيضاً تتمُّ بموجبِ هذا المنظورِ الأيديولوجيِّ الجديد. فصُمِّمَ AKP كحزبٍ مهيمنٍ للسياقِ الأكثر رسوخاً واتساعاً لعهدِ الجمهوريةِ الثانيةِ المبتدئةِ سنةَ 1980. ورُسِمَت ملامحُه كحزبٍ يلتزمُ بالسياساتِ الداخليةِ والخارجيةِ الأساسيةِ للجمهوريةِ الثانية، ولكنه يطمحُ أيضاً إلى إكمالِ بسطِ نفوذِه. أي أنه صُوِّرَ في هيئةِ CHP لعهدِ الجمهوريةِ الثانية. وممارساتُ السنواتِ الثمانيةِ المنصرمةِ تؤكدُ صحةَ ذلك. وعليه، فالتناقضاتُ الزائفةُ الراهنةُ بين AKP وإسرائيل، ينبغي ألاّ تثيرَ استغرابَ أحد. كما من العصيبِ الزعمُ بخلوِّ علاقاتِهما من التناقضاتِ كلياً. لكنها تناقضاتُ مصالح، ويمكنُ حلُّها ضمن نطاقِ النظامِ المهيمنِ عينِه.

كانت هناك تناقضاتٌ جادةٌ ودمويةٌ في عهدِ الجمهوريةِ الأولى أيضاً بوصفِها إسرائيل بِدئية. فالبورجوازيةُ البيروقراطيةُ التركيةُ اليافعةُ كانت تُبَلوِرُ اتفاقَها مع رأسِ المالِ اليهوديِّ لصالحِها هي، في سعي منها للتقليلِ من حصةِ اليهودِ والماسونيين. فكانت العديدُ من الممارساتِ تهدفُ إلى اقتطاعِ رأسِ المالِ اليهوديِّ باستمرار: بدءاً من إعدامِ وزيرِ الماليةِ الموالي للإنكليز جاويد بيك (أحد القادةِ اللامعين في جمعية الاتحاد والترقي) عام 1926، وُصولاً إلى عملياتِ الاستيلاءِ الحاصلةِ عامَ 1943 تحت اسمِ “ضريبة الأملاك”. ورغمَ كلِّ هذه الأحداث، إلا إنّ اليهوديةَ التركيةَ ما برحَت تحافظُ على منزلتِها كقوةٍ معَيِّنةٍ تتركُ بصماتِها على بُنى النظامِ الأيديولوجيةِ والسياسيةِ والاقتصادية. كما إنّ شأنَها في قطاعَي الجيشِ والسياسةِ الخارجيةِ أيضاً ما فتئَ مصيرياً على الدوام.

ومع حزب AKP بات جناحٌ جديدٌ للبورجوازيةِ التركية (ألا وهو رأسُ المالِ الخاصِّ في بلادِ الأناضول، والذي يَتَّخذُ من قونيا وقيصري مركزاً له) يطمعُ في حصةٍ أكبر من رأسِ المالِ اليهوديِّ وقوتِه داخلَ جهازِ الدولة (ضمن الجمهورية الأولى). فـAKP الذي شُكِّلَ على يدِ ثالوثِ أمريكا–إنكلترا–إسرائيل، بغيةَ خدمةِ مصالحِ الهيمنةِ لهذا الثالوثِ بالتحديد في منطقةِ الشرقِ الأوسط، بات يطالبُ بمضاعفةِ حصتِه مقابل خدمةِ تلك الهيمنة. والسبيلُ إلى ذلك هو تخفيفُ وصايةِ الجيشِ عليه، وعدم حياكةِ انقلاباتٍ جديدةٍ ضده، ومضاعفةُ حصتِه من مكاسبِ الاستغلالِ المُسَلَّطِ على الشرقِ الأوسط. في حين أنّ إسرائيل تَعتَبِرُ بورجوازيةَ الأناضولِ الانكشاريةَ هذه مغالى فيها نوعاً ما، وتأملُ في الحدِّ من مطالبِها. فضلاً عن أنها تَجِدُ حكاياتِ “القوة الإقليمية” و”القوة العالمية” أمراً مُبالَغاً فيه بشكلٍ فاحش، وتُشَدِّدُ على وجوبِ التحديدِ السليمِ لهويةِ المهيمنِ في المنطقةِ والعالَمِ في آنٍ معاً. بينما يتمثلُ الدورُ المُناطُ بـAKP في تطويعِ القومويةِ الشيعيةِ الإيرانيةِ والإسلامويةِ الراديكاليةِ العربيةِ والقومويةِ العلمانيةِ العربية، وفي إرفاقِها جميعاً بالنظامِ المهيمن. ومن الساطعِ تماماً أنه قد سُمِحَ له بأداءِ دورٍ بارزٍ في قطاعِ الجيشِ وفي الشؤونِ الخارجيةِ لهذا الغرض، مقابلَ أنْ يؤدي AKP دورَه هذا. ومظاهرُ الاشتباكِ الخاصةُ بهذا الجزءِ من الأمر، هي صراعٌ مُتَّفَقٌ عليه. لكنّ التناقضاتِ المعنيةَ بمضاعفةِ الحصةِ حقيقةٌ قائمة. ومع ذلك، فهي تناقضاتٌ يُمكنُ حلُّها ضمن إطارِ النظامِ نفسِه. وعليه، فالانسجامُ التامُّ لـAKP مع النظامِ المهيمنِ على المدَيَين المتوسطِ والطويلِ أمرٌ لا بدّ منه. أما إذا عاندَ بغطرسةٍ وضيَّقَ الخناقَ على النظامِ المهيمنِ بالتحالفِ مع إيران والإسلامِ الراديكاليّ، أو حتى بالاتفاقِ مع تيارِ الإسلامِ المعتدل؛ فسوفَ يشهدُ وضعاً لن يختلفَ عمّا حلَّ بأسلافِه وبـCHP.

بالمقدورِ القولُ وبكلِّ سهولة، أنّ تركيا هي الحلقةُ الأضعفُ في النظامِ القائم. واحتمالُ انقطاعِها عن النظامِ ليس ضعيفاً. وقد يتحققُ هذا الانقطاعُ على محورَين. المحورُ الأول (إذا لَم يَكُنْ خداعاً) هو التطلعُ إلى التحالفِ مع إيران وسوريا، بل وحتى مع روسيا ودولِ بريك الأخرى (البرازيل وروسيا والهند والصين)، والذي يُنعَتُ بانزلاقِ المحور. حيث يَهدفُ فيه إلى التحولِ لقوةٍ إقليميةٍ وطيدةٍ مُؤَهَّلةٍ لأنْ تغدوَ قوةً عالميةً قادرةً على الوقوفِ في وجهِ هيمنةِ إسرائيل وأمريكا وإنكلترا والاتحادِ الأوروبيّ. وانطلاقاً من الوجودِ الذاتيِّ والتوازناتِ العَينيةِ للجمهوريةِ التركيةِ الحالية، فإنّ عبورَ هذا الطريقِ أمرٌ صعبٌ للغاية، وإنْ لَم يَكُنْ مستحيلاً. أما محورُ الانقطاعِ الثاني، فهو واردٌ من خلالِ تحديثِ التحالفات، التي سادت الجمهوريةَ أثناء حربِ التحريرِ الوطنية، بناءً على أرضيةِ الأمةِ الديمقراطية. وفي هذه الدرب، التي قد تؤولُ إلى الانقطاعِ عن الحداثةِ الرأسمالية، لن تَجِدَ القضايا الأوليةُ المُعاشةُ على المستويَين الوطنيِّ والإقليميِّ فرصةَ الحلِّ الجذريّ، إلا تأسيساً على العصرانيةِ الديمقراطية”.

Herdem News معك في كل زمان

Herdem News معك في كل زمان